Restauración de la Casa de Veeduría. Antiguo gobierno militar de A Coruña

«… Los antiguos oficios de la reparación abren unas reflexiones obligadas sobre la sostenibilidad de la misma –lo imprescindible de reparar- y el modo de abordar el mundo material y las relaciones con él. Cada objeto reparado abre, así, un relato prodigioso que habla no de quienes lo restauraron, sino de sus trayectos por el espacio y el tiempo; de su historia y la de sus propietarios-usuarios; y de la idea de reparar como necesidad también afectiva …».

Estrella De Diego; «Azul de ultramar», Babelia, El País, 16 Junio 2018

Un proyecto de rehabilitación-restauración que debe hacer lectura de las diversas y más importantes capas de la historia como trayecto de superposiciones. Así a la manera de las imágenes de la serie “Fantasías en el Prado” del fotógrafo Alberto García Alix en 2022 los proyectistas tuvieron la obligación de decantar qué orden puede o no ser recuperado y traído a la contemporaneidad por sus valores todavía presentes y como garantes de una reestructuración patrimonial. Es aquí donde los proyectos históricos de Antonio de Gáver de 1758 y de Arias Sanjurjo de 1902 son revisitados como guía del proyecto de rehabilitación y obra actual.

Más allá de las cuestiones programáticas y de respeto patrimonial que son el motor principal de la transformación rehabilitadora del condominio histórico, la intervención se apoya en la recuperación de los sistemas constructivos originales y su adaptación a la actualidad normativa. La recuperación constructiva se liga -como propósito del equipo redactor- a la recuperación de oficios y técnicas constructivas en deterioro o peligro de desaparición que se manifestaban en la historia tectónica del edificio.

Por una parte, los sistemas tectónicos originales que ya habían sido fuertemente transformados fueron recuperados, específicamente en relación a las dimensiones libres de crujías originales entre muros portantes, evitando nuevas luces y dimensiones alejadas al proyecto de 1758 de Antonio de Gáver. La lógica del apoyo de los nuevos sistemas aprovechó siempre que posible, los lugares de descanso de vigas y jácenas originales y los refuerzos de elementos ya establecidos se hicieron mediante sistemas de fibra de carbono que intentaban llegar a los límites de cumplimiento sin inflacionar las dimensiones de cantos que serían impropias de los espacios y alturas libres originales.

Por otra parte, los sistemas y subsistemas de acabados presentes en la intervención de Arias Sanjurjo de 1902, que todavía permanecían en el edificio, pavimentos de terrazos enlatonados, parquets, falsos techos, carpinterías exteriores e interiores, etc fueron acometidas según oficios propios de estas técnicas. Estas labores requirieron un tiempo y esfuerzo de decantación en el análisis de los subsistemas constructivos y en la búsqueda de los oficios y los oficiales que conociesen los procesos de trabajo adecuados a estas técnicas.

Los procesos de recuperación atendieron de una manera muy especial al valor de los suelos como superficie olvidada y continuamente minusvalorada mediante la neutralización de sus dibujos. En este proyecto la recuperación de patrones ya existentes, tanto en madera, como en terrazo continuo enlatonado, sirvieron para la creación de una red extendida- allí donde se habían perdido y donde también eran nuevamente necesarios- de suelos con patrones contemporáneos, pero de su mismo ADN constructivo. Los diseños de marquetería mixta de castaño y roble y de terrazos enlatonados bicolores densificaron y resignificaron el valor del tránsito físico y la mirada al contexto general desde la importancia recuperada de este plano de paso.

Su ejecución hubiera sido un ejercicio imposible de realizarse sin la experiencia de los oficiales y maestros ejecutores de estas técnicas en desuso.

Los pavimentos siguieron trazados regulares limitados de los perímetros, como alfombras dentro de contextos cambiantes en cada sala. Estas alfombras de geometría rectangular controlada se reproducían dobladas en los falsos techos de idéntica y espejada dimensión que se mostraban independientes de los muros y paredes de contorno. Así existe siempre un patrón certero y reconocible en el suelo y techo, y un movimiento libre de la masa tectónica de la envolvente.

Un apartado especial que se añade a esta singlar disposición de suelos y techos coordinados e espejo, es el control y reparto de la iluminación y equipamiento técnico de aireación y climatización que debían seguir patrones de acuerdo y reparto escrupuloso en las leyes generales compositivas.

En los planos verticales de pared un empanelado de madera de estereotomía modulada entre huecos compone el alzado que se separa del suelo mediante un falso rodapié que es además punto para la accesibilidad eléctrica y datos en una canaleta empotrada.

Accesibilidad

La accesibilidad y movimiento de flujo de acceso al edificio desde el espacio público y dentro del mismo, fue condición de arranque más allá de las normativas de obligado cumplimiento. La intención de resignificar un edificio baluarte, cerrado a la población general durante casi toda su historia en un lugar público y de encuentro ciudadano hizo que desde el modelado del plan director se previese una dinámica de mejora de relación con los viales de contorno, tanto desde la calle Veeduría como a la planta Sótano desde la calle Damas. De esta manera de definieron dos nuevos patines en forma de pequeños zócalos de granito, protegidos con barandillas compostelanas, adecuadas al contexto histórico del edificio, que permiten la accesibilidad universal al edificio.

Al interior la sectorización prevista permite que únicamente mediante una torre ascensor interior sean cosidos todos los niveles y subniveles entre plantas principales de la baja a las 1ª y 2ª. La planta sótano por sus condiciones específicas de independencia de uso como local social de mayores se liga a la calle Damas y a la Plaza de Azcárraga por patín exterior en contrarrampa

Finalmente la generalidad las acciones que previó el Proyecto de Restauración y que tuvieron por límite aceptable de intervención restauradora, fueron aquellas que asegurasen la recuperación de los mejores valores arquitectónicos del edificio, marcados en la ficha de catalogación y que todavía eran identificables al interior del edificio, haciendo desaparecer todos los añadidos y elementos extraños al original aparecidos durante el correr del SXIX y XX, al mismo tiempo que se afrontaron las correcciones técnicas estructurales y normativas necesarias que volvieron a hacer del edificio un contenedor seguro que se adaptase a las normativas contemporáneas de eficiencia energética y seguridad en caso de incendio y de utilización y accesibilidad.

MEMORIA. RESEÑA HISTÓRICA

Tal como recogen recurrentes estudios no hay mayores datos sobre la casa y su historia con fechas anteriores al año 1640. El caserón que existió parece que había sido propiedad del marqués de Camarasa y que sirvió de alojamiento al emperador Carlos I durante su estancia en A Coruña en 1520, donde presidió las Cortes que aprobaron los gastos para su coronación imperial en Aquisgrán. Siguiendo también el estudio denominado LA CASA CORUÑESA DE LA VEEDURÍA EN EL SIGLO XVIII, del que es autor Julio Estrada Nérida, publicado en la separata del Boletín de la Real Academia Gallega, año LXX, Tomo XXXII, Núm. 359, de diciembre de 1977, podemos saber que la que fue antigua residencia del Conde de Grajal y Marqués de Montaos fue donada a la Real Hacienda en 1640. A principios del siglo XVIII se instaló en ella la Contaduría del Sueldo del Reino de Galicia, pero en 1725 el edificio es reformado y pasará a ser sede de la Intendencia y de las oficinas de la Tesorería del Reino de Galicia, así como vivienda de los sucesivos intendentes.

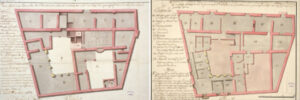

Tras habitar la casa el Capitán General de Galicia, Conde de Itre, le sucede en ella el Marqués de Croix, quien solicita al Ingeniero Jefe don Antonio de Gaver la confección de planos y un presupuesto de las obras precisas para hacerla habitable, que da lugar a la documentación fechada en 10 de abril de 1758 que hace referencia al Plano de la Casa llamada la Veeduría, actual incómoda habitación del Capitán General que se propone reducir habitable para los Intendentes. Los planos correspondientes a dicho documento, que se han conservado hasta nuestros días, son el primer documento gráfico que se posee del edificio y han sido recogidos en la publicación editada por la Fundación Pedro Barrié de la Maza de la obra “GALICIA EN EL SIGLO XVIII: PLANOS Y DIBUJOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO (1701-1800)”, de la que es autor Alfredo Vigo Trasancos. La intervención de Gaver le proporcionó en gran parte las trazas y características principales, que posteriores intervenciones terminaron por afirmar, que configuran el aspecto urbano y dimensiones que llegó hasta nuestros días.

Posteriormente el palacio hospedó a los infantes Francisco de Asís y Enrique de Borbón, a su regreso a España desde Inglaterra, en 1842. El primero de ellos se convirtió en rey consorte al casarse con Isabel I y regresó a la ciudad en 1858 acompañado de toda la familia real para presidir la inauguración de las obras del ferrocarril que uniría A Coruña con Madrid. En 1859 pasan a instalarse en su planta baja las dependencias de Hacienda y el resto es ocupado por el Ejército.

A comienzos del siglo XX, conforme a planos fechados en 15 de agosto de 1902 del ingeniero Arias Sanjurjo, se acomete una nueva obra sobre el Edificio de Intendencia y Gobierno Militar, que, con posteriores intervenciones menores, lo deja con las características actuales. Así, en 1904 se albergan en el edificio las oficinas del Gobierno Militar, el archivo de la extinta Intendencia de Galicia y las oficinas de la Administración Militar, el pabellón del General de División Gobernador Militar, otro pabellón de Oficial General que ocupa el Intendente de Distrito y tres pabellones de conserjes o subalternos. Esta intervención es de gran calidad e interés arquitectónico pues conserva y afianza las mejores trazas del proyecto de Gáver, mejorando su ocupación con gran racionalidad y rematando el edificio desde el punto de vista urbano y formal como una gran pieza con fachadas bien relacionadas a los cuatro vientos.

En 1927 se mantiene prácticamente la situación descrita de 1904 aunque se modifica ligeramente en la Hoja de Estadística, en la que desaparece el pabellón de Oficial General que ocupaba el Intendente. Incidencias que se encuentran relatadas en el libro “Acuartelamientos de La Coruña. Tomo I: La ingeniería militar en La Coruña y su entorno. 300 años del Cuerpo de Ingenieros Militares de Galicia”, del que es autor el Coronel Ingeniero José María Cidoncha Toubes”

A partir de esta época, el edificio es sometido a constantes y aparentemente menores transformaciones durante todo el SXX que transforman profundamente las limpias trazas de la planta, sus recorridos servidores junto a sus espacios servidos, con el fin de colocar un cada vez más creciente programa de usos que nada tiene que ver con la racionalidad e historia del edificio. Principalmente la ocupación y compactación del patio norte, así como la continua subdivisión y reparcelación de las amplias crujías originales en multitud de despachos convirtiéndose en una suerte de menudeo espacial general. Durante este período, más allá de desvirtuarse espacialmente, en el edificio se producen una concatenación de actuaciones estructurales, especialmente en la sustitución de los forjados, totalmente incoherentes desde el punto de vista del mantenimiento del patrimonio arquitectónico del edificio. El último registro gráfico antes de la actuación de la remodelación para la inclusión del centro cívico data de 1997.

Durante la primera década del SXXI el antiguo Palacio de Veeduría fue objeto de cesión por el Ministerio de Defensa al Ministerio de Cultura, con la finalidad de crear en su interior el Centro Internacional de Recursos de la Cultura Europea (CIRCE). Descartado posteriormente este destino específico, se realiza un nuevo convenio de cesión entre el Ministerio de Cultura y el Concello de A Coruña establece como condición que el inmueble sea destinado a uso cultural. Así el Concello de A Coruña pretendió materializar la implantación de dicho uso, destinando parte de él a sede del Instituto de Estudios Coruñeses José Cornide, al que acompañarían otros servicios e instituciones culturales. De las acciones previstas en este plan de usos sólo llegaría a consolidarse como opción la ocupación de la esquina del edifico a las calles Veeduría con Amargura con el centro cívico en 2014 ejecutándose previamente el cambio de toda la cubierta y la cubrición de los patios interiores.

Desde entonces y hasta la fecha de 2020 el resto del edificio se mantuvo en desuso y abandono lo que propició un deterioro importante tanto por falta de uso y mantenimiento como por la ausencia de las imprescindibles tareas de reparación de los sondeos y catas estructurales, que fueron ejecutadas con anterioridad al plan de uso.

Durante el primer trimestre de 2017 se realiza un informe técnico sobre el estado estructural del edificio por el arquitecto patólogo D. Julio Besiga que interpreta desde esa perspectiva el estado actual del edificio y los parciales anteriores informes marcando determinadas recomendaciones y pautas de acción.

Después de la elaboración del referido informe se realiza un Plan de Restauración y ocupación PRyO, elaborado por D. José Luis Gil Pita, estudio que previó los usos naturales al edificio y sus características a preservar y potenciar en el que después se apoyó el Proyecto de ejecución guía de las obras terminadas que ahora se refieren.

Estado del inmueble previo a la intervención

El edificio que fue el antiguo Palacio de la Veeduría, con titularidad más reciente del Ministerio de Defensa, tuvo como último uso, el de Gobierno Militar. El edificio fue cedido por el Ministerio de Cultura al Concello de A Coruña para usos culturales y alberga parcialmente el Centro Cultural Salvador de Madariaga de la Ciudad Vieja.

El inmueble tiene planta trapecial, con dos patios interiores de tamaños diferentes y alineados según el eje de la calle Amargura (lado más corto del trapecio) y sin ocupar una posición centrada en la planta, estando posicionados más próximos a esta calle. Debido a que se trata de un edificio exento con frente a cuatro calles -Veeduría (norte), Damas (este), Alfonso IX (sur) y Amargura (oeste)- con diferentes rasantes se da lugar a un volumen que, si bien tiene una única línea horizontal de cornisa, presenta diferentes alturas, en total 4:

– La planta semisótano ocupa aproximadamente la mitad del solar (sobre 570 m²). Dispone de un acceso por la calle Damas y dos por la calle Amargura (Garaje y cuarto de instalaciones). En completo desuso y abandono.

– La planta baja tiene una superficie aproximada de 1110 m² y dispone de dos accesos desde la calle Veeduría, los representativos, uno principal y otro menor en la actualidad el único en uso y acceso al Centro Cívico de la ciudad vieja. Solo una parte se dedica al uso renovado del CC y aproximadamente ¾ partes de la planta estaban en desuso y abandono.

– La planta primera tiene la misma superficie que la planta baja y, en su día, albergó el despacho principal y oficinas y dependencias de la vivienda del Gobernador Militar. Solo una parte se dedica al uso renovado del CC y aproximadamente ¾ partes de la planta están en desuso y abandono.

– La planta segunda, al igual que la inferior, tiene la misma superficie que la planta baja y, en su día, albergaron oficinas y dependencias de la vivienda del Gobernador Militar, aunque desde el punto de vista útil existen zonas no aprovechables. Solo una parte se dedica al uso renovado del CC y aproximadamente 2/4 partes de la planta están en desuso y abandono.

El edificio se encontraba desocupado aproximadamente en sus tres cuartas partes, mientras que en la esquina conformada por las calles Veeduría y Amargura se localizaba el edificio cultural municipal Centro Cívico “Salvador de Madariaga”, de más reciente ejecución en torno a 2014. Las zonas no utilizadas, más allá del deterioro, envejecimiento y alteración debido al paso del tiempo, presentaban importantes desperfectos constructivos y de acabados debido a los análisis estructurales realizados en los últimos años, que si bien confirmaron un suficiente y adecuado estado tectónico para su restauración, dejaron una huella importante a reparar. El edificio poseía, aunque abandonados en esta zona cerrada, valores formales potencialmente recuperables, tanto en sus portales principales de acceso y escaleras representativas como en la antigua sala y antesala del gobernador militar, además de la sala abovedada de la antigua leñera. También fueron partes a ser rescatadas los elementos estructurantes de las arcadas en la planta sótano que son registro de las preexistencias más antiguas del edificio, del proyecto de Gáver de 1758. Pareció pues adecuada la acción de restauración que propone el Plan de Restauración y Ocupación PRyO, para salvar, ya en última instancia, este edificio de su posible ruina final caso de no ser afrontada con urgencia los trabajos necesarios para reconducir su abandono.

Propuesta de intervención

Este proyecto de Restauración previó articular un amplio protocolo de protección de un bien histórico, que preservase sus mejores valores arquitectónicos, en especial el último estado valorizable de referencia, el proyecto de 1902 del ingeniero Arias Sanjurjo, al mismo tiempo que se produjese un análisis transversal que identifique sus todavía capacidades de readaptación estructural y constructiva para dar cobijo a nuevas demandas de uso. Se trató de conseguir una readecuación y consolidación constructiva-estructural que fuera propositiva para una nueva ocupación que, respetando la idiosincrasia del edificio histórico sirviese al mismo tiempo para introducir programas de uso contemporáneos. Este entrecruzamiento entre la estrategia de devolución de uso al edificio, junto a la restauración de sus cualidades tectónicas y arquitectónicas originales más significativas, sería la base que garantizaría la provisión de los programas que mejor se adaptarán a las condiciones propias del edificio y no al contrario. El edificio por su naturaleza histórica posee valores que ofrecer, pero también por ello mismo, características y limitaciones programáticas que deben evitar incluir o injertar determinados usos incompatibles que agoten los límites de respeto patrimonial.

El Proyecto aborda un edificio de una edificabilidad total aproximada de unos 3597 m2, estructurado actualmente en una zona previamente configurada en 2014 como Centro Cívico Ciudad Vieja de A Coruña de unos 992 m2 y un restante que se encontró desocupado de 2605 m2 objetivo principal de la propuesta. El objeto final del Proyecto no trata únicamente de la recuperación de las zonas abandonadas sino de interpretar la totalidad del edificio incluyendo la parte ya remozada del centro cívico. Esta perspectiva de unión no pasa por una mera adición de nuevos locales sino que el Proyecto repiensa la relación articulada y compleja entre ambas partes de forma que al final de los trabajos se trate de un único organismo sin diferenciación alguna desde el punto de vista arquitectónico, normativo e histórico.

La propuesta final de programa es la de un amplio equipamiento cultural y social a escala urbana, pero especialmente ligada al entorno de alto valor patrimonial de la ciudad vieja de A Coruña, en la que se ha tenido en cuenta, no sólo la demanda de m2 libres adecuadas a cada uso, sino también que los flujos, horarios y convivencia entre las diferentes demandas sea compatible y/o incluso colaborativa. Esto es, no se trata sólo de una simple adecuación espacial, sino de una reconfiguración que tiene en cuenta la compatibilidad al contexto general interior del edificio, al mismo tiempo que la relación entre las partes y la secuencia de accesibilidad más indicada para el todo y para cada función. Estos usos serán:

En planta Sótano, Tres usos específicos: Comedor, centro de día e Instalaciones.

-. Cuarto de instalaciones antiguo garaje Acceso independiente adaptado por la Calle Amargura.

-. El resto de la planta sótano a una cota ligeramente superior al garaje sirve a los usos de comedor de mayores y/o posible centro punto de encuentro de día, previo o posterior a la acción de la comida comunitaria de vecinos. Este uso se provee además una zona de mostrador-ambigú para la distribución de la comida en el patio interior, centralizando así este servicio con la zona de aseos accesibles. Se recuperan los elementos singulares de la arquitectura de 1730-1758 que hasta ahora se encontraban escondidos, arcadas y arcos rebajados, proponiendo el resto de crujías libres como lugares de descanso y comedor o juego-encuentro. Acceso independiente adaptado por la calle Damas dando frente al espacio público Plaza de Azcárraga-Plaza da Fariña.

En planta Baja, C Cívico y tres usos específicos: Ampliación del centro cívico, sala de Exposiciones, Ambigú-café área de descanso, zona de juegos-hemeroteca y área de aseos.

-. Ampliación en sala a la calle Amargura (antiguo salón de oficiales) para los usos de recogida de libros y ludoteca de niños.

-. Se propone la antigua leñera abovedada, como sala de exposiciones, incluyendo su sala inmediata como un ámbito anexo que bien refuerce ocasionalmente su dimensión, bien pueda ser usado como espacio de gestión cultural de la ciudad vieja.

-. El centro de la planta entorno al patio con galería, se propone como un espacio de transición pero también con la flexibilidad suficiente para convirtiese en estancia puntual en forma de café-ambigú y zona de descanso que nutre al resto de usos de borde inmediato y de toda la planta baja. Por extensión del resto del edificio, pues esta planta de acceso es la más pública por su relación con los accesos a la calle.

-. Esta zona de café o descanso se envuelve por las crujías libres a las calles Damas y Alfonso IX, que servirán a las demandas de zona de juegos de mesa tradicionales y/o contemporáneos (rol, etc). Dado que los tiempos de uso y las maneras de estos nuevos juegos, tardes y fines de semana, su uso diario compatible sería el de hemeroteca y estancia o lectura.

-. El resto de la adecuación establece un núcleo compacto de aseos que satisface las demandas mínimas a la ocupación y las de accesibilidad universal, liberando a la crujía central del estorbo que suponía la localización allí de los aseos, al movimiento y distribución de flujos por tan importante canal para el resto de la planta y el edificio en general. A esta zona servidora se une el bypass entorno a la galería a patio que nutre no sólo de iluminación y ventilación, al margen de flujo de paso, sino también de pequeña estancia y descanso.

-. Existen dos accesos al espacio público de esta planta, los principales, a la calle Veeduría. La escalera principal representativa ocupa una zona central, que lleva a la planta 1ª, existiendo dos escaleras que llevan en el flanco de Calle Amargura a la planta 1ª y en el flanco de la Calle Damas, escalera protegida, a la planta Semisótano ( bajando) y la planta 1ª (subiendo).

En planta Primera, C. Cívico y usos específicos: Ampliación del Centro Cívico en una nueva sala común y salas de estudio de estudiantes de la UdC, pequeño auditorio y nueva sala para coworking.

-. Se añade una sala común de usos múltiples en la sala contigua al núcleo de escaleras a la calle Amargura, como crecimiento de usos del CC y con acceso al patio galería interior y aseos.

-. La antigua sala del gobernador, espacio que por sus dimensiones en sección y por su artesonado, lo configuran como el de carácter más noble –también por su posición de dominio visual sobre la Plaza de Fariña o Azcárraga- se transforma en pequeño auditorio con una antesala para invitados y un acceso general desde la zona de la nueva escalera común protegida a todas las plantas del edificio. Este auditorio también se propone como una extensión de determinadas liturgias específicas del Palacio Municipal para dislocar aquí enlaces civiles, presentaciones, así como espacio para conferencias ligadas a las salas de estudio del a UdC o presentación de proyectos del coworking.

-. El resto de las crujías libres a calle Damas y Veeduría que pueden tener acceso, bien por la zona central del edificio, al centro cívico, bien por la escalera principal noble que da directamente al control y puerta principal del edificio en calle Veeduría, se dedican a espacio de estudio de la UdC. Las dimensiones de las salas, sus interconexiones interiores y su cercanía a los dos núcleos de escaleras, bien por Veeduría o bien por Damas, hacen que su funcionamiento pudiese ser, junto a su núcleo de aseos en planta 1ª, de 24h y autónomo y clausurado del resto del edificio sin mayores conflictos de timing y control.

-. La crujía tras la antigua sala del gobernador, con vistas a la calle Alfonso IX ubicará los usos de espacio de trabajo coworking en sintonía de uso con el resto de los de esta planta.

Los accesos al espacio público de esta planta, se establecen por la escalera principal representativa que ocupa una zona central, que lleva a la planta baja, y de allí a la calle Veeduría y por dos escaleras que llevan en el flanco de Calle Amargura a la planta baja y en el flanco de la Calle Damas, como escalera protegida, a la planta baja (para salida por calle Veeduría) o semisótano (para salida por calle Damas).

En planta Segunda, Readecuación desmontaje despachos de la planta 2ª de C Cívico y ampliación a 4 y otro uso específico nuevo en programa: Oficinas técnicas de rehabilitación municipales.

-. Se reubican los dos despachos originales del CC de planta 2ª en la crujía inmediata libre a la Calle Alfonso IX y Damas y se añaden otros dos a mayores.

-. La demanda de m2 útiles propios a los usos de oficina para número de 20 de funcionarios, junto a un horario de atención al público reducido a la jornada de mañana, hacen recomendable su localización en la planta 2ª. La configuración abierta y más flexible de este espacio parece adaptarse mejor a las relaciones internas de trabajo y sectorización, proveyendo sin mayores complicaciones 8 puestos de trabajo, más 8 puestos específicos del área técnica en una amplia área libre proclive a las interrelaciones abiertas de trabajo. Se establece un segundo rango espacial más cerrado en la crujía a la calle Damas donde se situarían cuatro despachos, un archivo y una sala de reuniones y presentación de proyectos.

Los accesos al espacio público de esta planta, se establecen por dos escaleras que llevan en el flanco de Calle Amargura a la planta baja y en el flanco de la Calle Damas, como escalera protegida, a la planta baja (para salida por calle Veeduría) o semisótano (para salida por calle Damas).

En todas las plantas, El resto de la adecuación establece un núcleo compacto de aseos que satisface las demandas suficientes a la ocupación del edificio y usos y las de accesibilidad universal, liberando a la crujía central del estorbo que suponía la localización allí de los antiguos aseos, para abrirse al movimiento y distribución de flujos por tan importante canal para el resto de la planta y el edificio en general. A esta zona servidora se une el bypass entorno a la galería a patio que nutre no sólo de iluminación y ventilación, al margen de flujo de paso, sino también de pequeña estancia y descanso en las tres plantas superiores.

Situación urbanística

El Edificio se encuentra catalogado [unidad parcelaria 9224501] y considerado como “edificio de excepcional valor arquitectónico integral”.

El “Nivel 2. Edificios de excepcional valor arquitectónico, histórico e cultural de protección integral” (en las fichas se identifica como: “Singular valor arquitectónico integral”) se aplica a las edificaciones que, presentando igualmente una excepcional calidad arquitectónica y valor histórico, representan hitos en la escena urbana, Deben mantenerse en su integridad, con especial respeto de sus características singulares y de los elementos que lo componen, procurándose su conservación y recuperación.

Una vez redactado el «Programa de Usos» para el Edificio de la Casa de Veeduría, las obras permitidas son las que se establecen en el PEPRI y en la Ficha del Catálogo y, en concreto, las de Conservación y Restauración, y como actuaciones particulares, las de Reestructuración.

Proyecto: Restauración de de la Casa de Veeduría. Antiguo gobierno militar de A Coruña

Encargo: Concello de A Coruña. Concejalía de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda

Arquitectos: José Luis Gil Pita (con Cristina Nieto Peñamaría) y Javier Alonso Vicente Ciesa- Consultora de Ingeniería y Empresa (con Laura Rico).

Constructora: Orega Construcción & Servicios

Colaboradores: Julio Besiga, Cristina Besiga, Mª José Vázquez, Alberto Alonso Oro

Año: 2021-24

Emplazamiento: Calle Veeduría 2, 15001 A Coruña (España)

Fotografías: Roi Alonso.